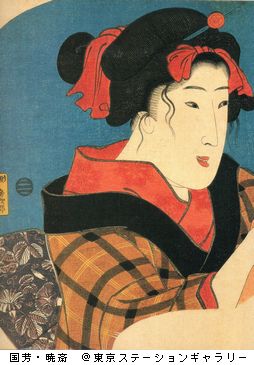

1.国芳・暁斎 なんでもこいィ展だィ! 会期:2004年12月11日~2005年1月23日、訪問日:2004年12月10日、2005年1月23日 ホームページ

2.歌川国芳ー奇と笑いの木版画 会期:2010年3月20日ー5月9日、訪問日:2010年3月22日、5月2日

ブログ① ブログ②

1.国芳・暁斎 なんでもこいィ展だィ! 会期:2004年12月11日~2005年1月23日、訪問日:2004年12月10日、2005年1月23日 ホームページ

国立新美術館で開かれている「ミュシャ展」については、いくつものブログ記事を書いてきたので、ここでは5月5日の「ぶらぶら美術館・博物館」で聴いた耳新しい事柄だけを記すこととする。

【参照】ぶらぶら美術館・博物館のマンガレポート⇒こちら

丁度5月5日ということで、東京ミッドタウンには鯉のぼりが飾られ、東京ミッドタウンの10周年記念イベントとして「江戸富士」が作られてていた。

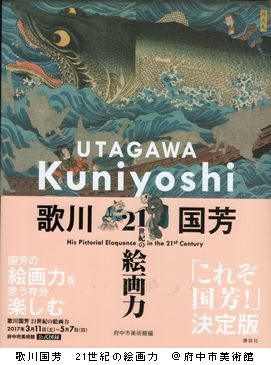

第2章 21世紀の国芳~何が私たちの心をつかむのか

1.「綺麗なもの」と「かわいいもの」の復権

・団扇絵にみるデザインと情感

《花鳥風月 ふねで見る月》「花鳥風月」の「月」がテーマだが、夜の川での月見である。簾と舟縁の二つの直線が交差する構図が素晴らしい。

長い連休最終日の日曜美術館は「器のむこうに人がいる~茶の湯が生んだ至高の美~」だった。

以下が、番宣。信長、秀吉、家康…天下人をはじめ、多くの人たちを魅了してやまない茶わん。茶を飲む器が、なぜ人々を夢中にさせる? その秘密を名品と時代のつながりからひもときます!

茶の湯の名品をより楽しむコツは、時代によって果たした役割が違うことを意識すること。足利将軍時代、茶わんの名品といえば中国からもたらされた唐物。飾って目で味わいました。千利休が活躍した戦国時代、茶わんは一服の茶を飲んで心を研ぎ澄まし、自分を見つめるもの。古田織部が活躍した江戸時代の初めになると、笑いや面白さも求められました。それぞれの時代で大事にされた魅力を探りながら、名品を堪能します!

【ゲスト】MIHO MUSEUM館長・熊倉功夫、美術家・森万里子

【出演】春風亭昇太、文教大学教授・中村修也、根津美術館館長・根津公一、IT企業経営者・近藤俊太郎

【司会】井浦新、高橋美鈴自宅で茶道教室を開いている家内は、熱心にメモを取っている。

私は、気楽に見ていたが、そのうちに落語家の春風亭昇太師匠が登場した。

彼の好みの茶碗「三好粉引」は、私の好みでもある。釉薬が掛かっていない場所が、剣を交叉しているように見える。

季節の花 自宅の庭での定点観測 @2017/5/8

雪の下

現在、六本木の森アーツセンターギャラリーで「大エルミタージュ美術館展」が開かれている。

今までに何回も(大)エルミタージュ美術館展を見ており、今回のフライヤーに載っている作品もほとんどが鑑賞済みのような気がする。

近所から、おすそ分けとして巨大な「新玉ねぎ」を頂戴した。鹿児島産・無農薬栽培・サラダ玉ねぎで、その「新玉ねぎの旬」は4月~5月とのことでである。

2017/03/18 - わたしは柑橘類が大好きである。これに関して書いたブログ記事もすでに4本を数える。・「 熊本県玉名市天水町の早生みかん」⇒①

・「2種類の果汁100%ジュース」⇒②

・「柑橘類はわたしの友だち」 ⇒③

・「柑橘類ストレートジュース vs 新鮮果実」⇒④今回は、最近口にした二種類の柑橘類、「清見」 & 「美生柑」について書くこととする。食べてみると、両者ともに「非常にジューシー」であるが、「清見」では「強い甘さ」、「美生柑」では「さわやかな酸味」が印象的だった。

A. 清見(きよみ)ミカン科ミカン属タンゴール類

これは2017年5月12日 20:00~20:43 にNHK総合で放映された「歴史秘話ヒストリア:飛鳥美人∸謎の暗号を解けー高松塚古墳の秘密」のメモである。

これは、2014年11月20日に NHK BSプレミアムで放送されたキトラ古墳に関する「飛鳥の大宇宙 ~キトラに眠るのは誰だ」とも関連している。

この歴史秘話ヒストリアの番宣は以下のようである。今から45年前、考古学史上最大の発見とたたえられた高松塚古墳の壁画。極彩色で描かれていたのは16人の男女の群像だったが10年に及ぶ修復の結果、その姿が鮮明によみがえりつつある。浮かび上がったのは新たな謎。飛鳥美人は何を見つめているのか?壁画の人々は一体何をしているのか?そして被葬者の正体は?最新のデジタル技術で1300年前の壁画を完全再現。国宝壁画に秘められた暗号の解読に挑む古代史ミステリー! 【出演】堀内正美,【キャスター】井上あさひ 私は高松塚壁画やキトラ壁画に興味を抱いて、以下のように多数の記事を書いてきた。

・高松塚壁画の保存事故 2004年6月20日

・キトラ壁画の修復・保存の責任 2004年7月3日

・キトラ壁画の手術 2004年7月7日

・高松塚壁画の保存 2004年7月8日

・キトラ壁画の保存責任 2004年7月31日

・高松塚の壁画破壊の責任 2004年8月11日

・高松塚・キトラの壁画破壊責任の追求 2004年9月20日

・高松塚・キトラの壁画の緊急手術 2004年9月26日

・高松塚・キトラ壁画の手術治療ー石室開封 2004年11月22日

・高松塚・キトラ壁画の保存を文化庁に任せてよいのか 2005年5月13日

・・キトラ壁画もピンチ‐外国の専門家の応援が必要 2005年9月16日

・飛鳥美人の泣きぼくろ 2006年2月4日

・キトラ古墳の白虎の特別公開 2006年5月11日

・高松塚古墳壁画事故調査委員会と関係者処分 2006年6月22日

・高松塚古墳事故の調査・謝罪・処分 2006年-6月22日

・飛鳥美人の取り外し@高松塚古墳 2007年05月12日

・飛鳥の大宇宙 ~キトラに眠るのは誰だ@NHK BSプレミアム 2014年11月20日

【参考文献】

『万葉乃衣食住』(飛鳥資料館 図録)

『国宝 高松塚古墳壁画』(文化庁)

『高松塚とキトラ 古墳壁画の謎』(来村多加史)

『国宝 よみがえる色彩』(小林泰三)

CODE 1 飛鳥美人はなぜこちらを見ている?

この「創建1250年記念特別展」の副題は「創建1250年記念叡尊と一門の名宝」である。

レトルト・カレーは便利で、よく食べるが、その美味さの程度、辛さの程度、肉入りの程度は種類によって相当に違う。

辛さについては、わたしや家内は甘口が好きだが、甘口・辛口・激辛などの記載がないものでは食べてみなければわからない。

それでは、レトルト・カレーの味くらべを始めよう。

【エントリー】

#01 S&Bおいしいカレー甘口

5月15日に、映画「ダ・ヴィンチ・コード」を「NHK BS プレミアム」で見た。

太田記念美術館で、「浮世絵動物園 後期」を見てきた。

「季節の花 @自宅の庭 2017/5/8」に続く「定点観測 5月 第2報」。

鉄仙

静嘉堂文庫美術館で開催中の「挿絵本の楽しみ~響き合う文字と絵の世界」に行ってきた。この美術館の館長が河野元昭氏に変わり、いくつかの新機軸がみられた。①イヤフォーンガイドが準備されていた。

②イヤフォーンガイドには館長の説明もあった。

③大きな図録ではなく、ポケットガイドが作られていた。

④特別付録:おしゃべり館長による戯訳が配られた。

【展示構成】は以下の通り。錦絵の中の文字

Ⅰ.神仏をめぐる挿絵

Ⅱ.辞書・参考書をめぐる挿絵

Ⅲ.解説する挿絵

Ⅳ.記録する挿絵

Ⅴ.物語る挿絵主要な展示品は以下のようである。

錦絵の中の文字

・歌川国芳《新版錦絵当世美人合 杜若きどり・粂三きどり》文化2年(1815)頃:これらの錦絵の上部には文字が書かれている。ちなみに、杜若=五代目岩井半四郎 、粂三=三代目岩井粂三郎らしい。

柑橘類はわたしの好物だが、今日の朝食に登場したのは「ミネオラ」。

浮世絵動物園展について書いたブログ記事は、下記の3本であるが、ここではそこに書ききれなかった事項について「補遺」として書くこととする。前期・説明図・後期・歌川広重《月に兎》嘉永2-5年(949-52) 前期展示:無線摺。